|

Чарльз Дарвин |

Жизнь в Кембридже

|

Кембридж |

Кембридж, 1828-1831. После того как я провел два учебных года в Эдинбурге, мой отец понял или узнал от моих сестер, что мне вовсе не улыбается мысль стать врачом, и поэтому предложил мне сделаться священником. Возможность моего превращения в праздного любителя cпoрта - а такая моя будущность казалась тогда вероятной - совершенно справедливо приводила его в страшное негодование.

Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому книгу «Пирсон о вероучении» [«Pearson on the Creed»] и несколько других богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым. Меня совершенно не поражало, насколько нелогично говорить, что я верю в то, чего я не могу понять и что фактически [вообще] не поддается пониманию. Я мог бы с полной правдивостью сказать, что у меня не было никакого желания оспаривать ту или иную [религиозную] догму, но никогда не был я таким дураком, чтобы чувствовать или говорить: «Credo quia incredibile».

Если вспомнить, как свирепо нападали на меня представители церкви, кажется забавным, что когда-то я и сам имел намерение стать священником. Мне не пришлось даже заявить когда-либо формальный отказ от этого намерения и от выполнения желания моего отца: они умерли естественной смертью, когда я, закончив образование в Кембридже, принял участие в экспедиции на «Бигле» в качестве натуралиста. Если френологи заслуживают доверия, то в одном отношении я очень подходил для того, чтобы стать священником. Несколько лет назад я получил письмо от секретарей одного германского психологического общества, в котором они убедительно просили меня прислать им мою фотографию, а спустя некоторое время я получил протокол заседания, на котором, по-видимому, предметом публичного обсуждения был форма моей головы, и один из выступавших заявил, что шишка благоговения развита у меня настолько сильно, что ее хватило бы на добрый десяток священников.

Поскольку было решено, что я стану священником, мне необходимо было поступить в один из английских университетов, чтобы получить ученую степень; но так как с того времени, как я оставил школу, я ни разу не раскрыл ни одной греческой или латинской книги, то, к своему ужасу, я обнаружил, что за два года, прошедшие с тех пор, я, как это ни покажется невероятным, совершенно забыл почти все, чему меня учили, даже некоторые греческие буквы. Я не отправился поэтому в Кембридж в обычное время, в октябре, а стал заниматься с частным преподавателем в Шрусбери и поехал в Кембридж после рождественских каникул, в самом начале 1828 г. Вскоре я восстановил свой школьный уровень знаний и сравнительно легко мог переводить нетрудные греческие книги, например, Гомера и Евангелие на греческом языке.

Три года, проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же полностью затрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе. Я пытался заняться математикой и даже отправился для этого в Бармут летом 1828 г. с частным преподавателем (очень тупым человеком), но занятия мои шли крайне вяло. Они вызывали у меня отвращение главным образом потому, что я не в состоянии был усмотреть какой-либо смысл в первых основаниях алгебры. Это отсутствие у меня терпения было очень глупым, и впоследствии я глубоко сожалел о том, что не продвинулся по крайней мере настолько, чтобы уметь хотя бы немного разбираться в великих руководящих началах математики, ибо люди, овладевшие ею, кажутся мне наделенными каким-то добавочным орудием разума [«extra sense»].

He думаю, впрочем, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики. Что касается греческих и латинских авторов, то здесь я ничего не делал, кроме того, что посещал, да и то почти номинально, некоторые обязательные университетские лекции. На втором году обучения мне пришлось месяц или два поработать, чтобы сдать Little-Go, что далось мне легко. Также и в последнем учебном году я довольно основательно подготовился к заключительному экзамену на степень бакалавра искусств, освежив в памяти своих греческих и латинских классиков и в небольшом размере алгебру и Эвклида; последний, как и когда-то в школе, доставил мне много удовольствия.

Для сдачи экзамена на степень бакалавра искусств необходимо было также изучить сочинения Пейли «Основания христианства» [«Evidences of Christianity»] и «Нравственная философия» [«Moral Phylosophy»]. Я проделал это самым тщательным образом и убежден, что мог бы по памяти полностью изложить «Основания» и притом очень точно, но, разумеется, не таким ясным языком, как у Пейли.

Логика этой книги и, могу прибавить еще, его «Натуральной теологии» [«Natural Theology»] доставила мне такое же удовольствие, как Эвклид. Тщательное изучение этих трудов, без попытки заучить какой-либо раздел наизусть, было единственной частью академического курса, которая, как мне казалось тогда и как я убежден и теперь, была хоть сколько-нибудь полезна для воспитания моего ума. В то время предпосылки Пейли меня нисколько не интересовали, я принимал их на веру, очарованный и убежденный длинной цепью доказательств. Неплохо ответив на экзаменационные вопросы из Пейли, хорошо сдав Эвклида и не очень оскандалившись по части греческих и латинских авторов, я добился хорошего места среди oi polloi, т.е. того множества людей, которые не гонятся за почестями. Хотя это и достаточно странно, но я не могу вспомнить, насколько высокое место заняла в списке моя фамилия: меня разбирают сомнения - пятое, десятое или двенадцатое.

В Университете читались по различным отраслям знания публичные лекции, посещение которых было вполне добровольным, по мне ужк так осточертели лекции в Эдинбурге, что я не ходил даже на красноречивые и интересные лекции Седжвика. Если бы я посещал их, то стал бы, вероятно, геологом раньше, чем это случилось в действительности. Я посещал, однако, лекции Генсло по ботанике, и они очень нравились мне, так как отличались исключительной ясностью изложения и превосходными демонстрациями; но ботанику я не изучал. Генсло имел обыкновение совершать со своими учениками, в том числе и с более старыми членами Университета, полевые экскурсии, - пешком, в отдаленные места - в каретах и вниз по реке - на баркасе, - и во время этих экскурсий читал лекции о более редких растениях и животных, которых удавалось наблюдать. Экскурсии эти были восхитительны.

Хотя, как мы сейчас увидим, в моей кембриджской жизни были и некоторые светлые стороны, время, которое я провел в Кембридже, было всерьез потеряно, и даже хуже, чем потеряно. Моя страсть к ружейной стрельбе и охоте, а если это не удавалось осуществить, то - к прогулкам верхом по окрестностям, привела меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы часто вместе обедали, хотя, надо сказать, на этих обедах нередко бывали люди более дельные; по временам мы порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты. Знаю, что я должен стыдиться дней и вечеров, растраченных подобным образом, но некоторые из моих друзей были такие милые люди, а настроение наше бывало таким веселым, что не могу не вспоминать об этих временах с чувством большого удовольствия.

Но мне приятно вспоминать, что у меня было много и других друзей, совершенно иного рода. Я был в большой дружбе с Уитли, который впоследствии стал лауреатом Кембриджского университета по математике, мы постоянно совершали с ним долгие прогулки. Он привил мне вкус к картинам и хорошим гравюрам, и я приобрел несколько экземпляров. Я часто бывал в Галерее Фицуильяма, и у меня, видимо, был довольно хороший вкус, ибо я восхищался несомненно лучшими картинами и обсуждал их со старым хранителем Галереи. С большим интересом прочитал я также книгу сэра Джошуи Рейнольдса. Вкус этот, хотя и не был прирожденным, сохранялся у меня на протяжении нескольких лет, и многие картины в Национальной галерее в Лондоне доставляли мне истинное наслаждение, а одна картина Себастьяна дель Пьомбо возбудила во мне чувство величественного.

Я бывал также в музыкальном кружке, кажется, благодаря моему сердечному другу Герберту, окончившему Университет с высшим отличием по математике. Общаясь с этими людьми и слушая их игру, я приобрел определенно выраженный вкус к музыке и стал весьма часто распределять свои прогулки так, чтобы слушать в будние дни хоралы в церкви Колледжа короля [King's College]. Я испытывал при этом такое интенсивное наслаждение, что по временам у меня пробегала дрожь по спинному хребту. Я уверен, что в этом моем чувстве не было ни аффектации, ни простого подражания, ибо обычно я ходил в Колледж короля совершенно один, иногда же я нанимал мальчиков-хористов, и они пели у меня в комнате. Тем не менее я до такой степени лишен музыкального слуха, что не замечаю диссонанса, не могу правильно отбивать такт и не в состоянии верно напеть про себя хоть какую-нибудь мелодию, и для меня остается тайной, каким образом я мог получать удовольствие от музыки.

Мои музыкальные друзья вскоре подметили во мне эту особенность и по временам забавлялись, устраивая мне экзамен, для того чтобы установить, сколько мелодий смогу я узнать, если их исполняли несколько быстрее или медленнее, чем следовало. Гимн «Боже, храни короля», сыгранный таким образом, становился для меня мучительной загадкой. Был там еще один обладатель почти такого же плохого слуха, как у меня, но, как это ни странно, он немного играл на флейте. Однажды на мою долю выпал триумф: на одном из наших музыкальных экзаменов я одержал над ним верх.

Но ни одному занятию не предавался я в Кембридже даже приблизительно с такой огромной страстью, ничто не доставляло мне такого удовольствия, как коллекционирование жуков. Это была именно одна лишь страсть к коллекционированию, так как я не анатомировал их, редко сверял их внешние признаки с опубликованными описаниями, а названия их устанавливал как попало. Приведу доказательство моего рвения в этом деле. Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул того жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жидкость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так же как и третьего.

Коллекционирование шло у меня очень успешно, причем я изобрел два новых способа [собирания жуков]: я нанял работника, которому поручил соскребывать в течение зимы мох со старых деревьев и складывать его в большой мешок, а также собирать мусор со дна барок, на которых привозят с болот тростник; таким образом я приобрел несколько очень редких видов. Никогда ни один поэт не испытывал при виде первого своего напечатанного стихотворения большего восторга, чем я, когда я увидал в книге Стивенса «Illustrations of British Insects» [«Изображения британских насекомых»] магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром».

С энтомологией меня познакомил мой троюродный брат У. Дарвин-Фокс, способный и чрезвычайно приятный человек: он учился тогда в Колледже Христа [Christ's College], и мы с ним очень близко подружились. Позднее я близко познакомился с Олбертом Уэем из Колледжа троицы [Trinity College], вместе с которым мы ходили собирать насекомых; спустя много лет он стал известным археологом; сблизился я также с г. Томпсоном [Н. Thompson] из того же Колледжа, впоследствии ставшим выдающимся агрономом, управляющим большой железной дорогой и членом парламента. Отсюда, по-видимому, следует, что страсть к собиранию жуков служит некоторого рода указанием на будущий успех в жизни!

Удивительно, какое неизгладимое впечатление оставили во мне многие жуки, пойманные мною в Кембридже. Я могу восстановить в памяти точный вид некоторых столбов, старых деревьев и береговых обрывов, где мне удалось сделать удачные находки. Изящный Раnаgaeus crux-major был в те времена настоящим сокровищем; как-то здесь, в Дауне, я увидел жука, перебегавшего через дорожку, и, поймав его, сразу заметил, что он незначительно отличается от P. crux-major; оказалось, что это P. quadripunctatus, представляющий собою лишь разновидность P. crux-major или близко родственный ему вид, незначительно отличающийся от него по своим очертаниям. В те давние времена мне ни разу не дришлось увидеть живого Licinus, который для неопытного глаза кажется почти ничем не отличающимся от многих других черных Carabidae, но когда мои сыновья нашли здесь экземпляр Licinus, я сразу же заметил, что это новый для меня вид, а между тем вот уже двадцать лет, как я ни разу не взглянул ни на одного британского жука.

Я не упомянул до сих пор об одном обстоятельстве, которое повлияло на всю мою карьеру больше, чем что-либо другое. Речь идет о моей дружбе с профессором Генсло. Еще до того, как я оказался в Кембридже, мой брат говорил мне о нем, как о человеке, сведущем во всех областях науки, и я был таким образом подготовлен к тому, чтобы отнестись к нему с благоговением. Раз в неделю, по вечерам, он устраивал у себя дома открытый прием для всех студентов последнего курса и некоторых более старых членов Университета, интересовавшихся естествознанием. Вскоре я получил через Фокса приглашение к Генсло и стал регулярно бывать у него. Через короткое время я тесно сблизился с Генсло и во вторую половину своего пребывания в Кембридже почти ежедневно совершал с ним длительные прогулки, вследствие чего некоторые члены Колледжа называли меня «Тот, который гуляет с Генсло»; по вечерам он часто приглашал меня на обед к себе домой. Он обладал обширными познаниями в ботанике, энтомологии, химии, минералогии и геологии. У него была сильно выраженная наклонность строить заключения на основании длинного ряда мелких наблюдений. Суждения его были блестящи, а ум отличался замечательной уравновешенностью, но, мне кажется, едва ли кто-нибудь стал бы утверждать, что он был в большой мере наделен даром оригинального творчества.

Он был глубоко религиозен и до такой степени ортодоксален, что, как он однажды заявил мне, он был бы страшно расстроен, если бы в Тридцати девяти догматах было изменено хотя бы одно слово.

Нравственные качества его были во всех отношениях изумительно высоки. Он был совершенно лишен даже какого бы то ни было оттенка тщеславия или другого мелкого чувства; никогда не видал я человека, который так мало думал бы о себе и своих личных интересах. Он был человек спокойного и доброго нрава, обаятелен и вежлив в обращении, и тем не менее, как мне самому приходилось видеть, какой-либо дурной поступок мог вызвать у него самое бурное негодование и решительные действия. Проходя с ним однажды по улицам Кембриджа, я увидел сцену почти столь же ужасную, как те, какие бывали во времена Французской революции. Двух похитителей трупов арестовали и вели в тюрьму, как вдруг толпа хулиганов отбила их у полицейского и поволокла за ноги по грязной булыжной мостовой. Они были с головы до ног покрыты грязью, а лица их были окровавлены - оттого ли, что их пинали по лицу ногами, или от ударов о камни; они были похожи на мертвецов, - правда, толпа вокруг них была так густа, что я мог только несколько раз мельком взглянуть на этих несчастных людей. Никогда в жизни не видел я на человеческом лице выражения такого страшного возмущения, какое было на лице Генсло при виде этой ужасной сцепы. Несколько раз он пытался пробиться сквозь толпу, но это было совершенно невозможно. Тогда он помчался к мэру, сказав мне, чтобы я по следовал за ним, а нашел бы еще нескольких полицейских. Я забыл уже, чего мы добились, помню только, что обоих доставили в тюрьму прежде, чем их успели убить.

Благотворительность Генсло была безгранична; он доказал это множеством прекрасных начинаний в пользу бедняков своего прихода, когда впоследствии стал священником в Хитчеме. Близость с таким человеком должна была принести и, я думаю, действительно принесла мне неоценимую пользу. Не могу по упомянуть об одном незначительном случае, показывающем его мягкость и внимание к людям. Рассматривая зерна пыльцы, положенные на влажную поверхность, я заметил, что некоторые из них выпустили трубки, и тотчас же помчался сообщить Генсло о своем удивительном открытии. Полагаю, что любой другой профессор ботаники не удержался бы от смеха, если бы я явился с такой поспешностью, чтобы сделать подобное сообщение. Он же согласился со мною, что явление это очень интересно, и объяснил мне его значение, дав мне ясно понять при этом, что оно хорошо известно; в результате я ушел от него ни в какой мере не уязвленный, а, наоборот, весьма довольный тем, что мне удалось самому открыть столь замечательный факт, однако я решил больше не спешить так с сообщениями о своих открытиях.

Среди известных и уже немолодых людей, посещавших иногда Генсло, был д-р Юэлл, с которым мне пришлось несколько раз возвращаться вместе ночью домой. Как и сэр Дж. Макинтош, Юэлл умел разговаривать о серьезных предметах лучше всех, кого мне когда-либо приходилось слышать. Часто гостил у Генсло его шурин Леонард Дженинс (внук прославленного Соума Дженинса), опубликовавший впоследствии несколько хороших работ по естественной истории. Сначала он не нравился мне из-за своего несколько мрачного и саркастического выражения лица; редко бывает, чтобы первое впечатление исчезло, но я полностью ошибся, обнаружив, что это очень мягкосердечный и приятный человек с немалой дозой юмора. Я бывал у него в его доме приходского священника, находившемся на самой границе Фенов, и совершил с ним немало славных прогулок и провел немало интересных бесед по вопросам естественной истории. Познакомился я также с некоторыми другими людьми, старшими меня по возрасту, которые не очень интересовались естествознанием, но были друзьями Генсло. Был среди них один шотландец, брат сэра Александра Рамси, состоявший наставником в Колледже Иисуса [Jesus College]; это был обаятельный человек, но прожил он недолго. Другой был м-р Дос [Dawes], впоследствии состоявший деканом [настоятелем собора] в Херефорде; он прославился своими успехами в обучении бедняков. Эти люди и другие того же круга устраивали иногда вместе с Генсло далекие экскурсии по окрестностям; мне разрешалось принимать участие в этих экскурсиях, которые были в высшей степени приятны.

Вспоминая прошлое, я прихожу к заключению, что, должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи, иначе все эти люди, которые были намного старше меня и по возрасту и по академическому положению, вряд ли пожелали бы встречаться со мною. Разумеется, я не сознавал за собою какого-либо превосходства; помню, один из моих друзой по спорту, Тернер, увидев, как я вожусь со своими жуками, сказал, что когда-нибудь я стану членом Королевского общества, но это его замечание показалось мне абсурдным.

В последний год моего пребывания в Кембридже я с большим вниманием и глубоким интересом прочитал «Personal Narrative» [«Личное повествование»] Гумбольдта. Это сочинение и «Introduction to the Study of Natural Phylosophy» [«Введение в изучение естествознания»] сэра Дж. Гершеля пробудили во мне пылкое стремление внести хотя бы самый скромный вклад в благородное здание наук о природе. Ни одна другая книга, ни даже целая дюжина их не произвели на меня даже и приблизительно такого сильного впечатления, как эти две книги. Я выписал из Гумбольдта длинные выдержки о Тенерифе и на одной из упомянутых выше экскурсий прочитал их вслух, если не ошибаюсь, Генсло, Рамси и Досу, так как на одной из предыдущих экскурсий я рассказывал о красотах Тенерифа и некоторые из участников экскурсии заявили, что они попытаются съездить туда. Думаю, что они говорили это полушутя, но мои намерения были совершенно серьезны, и я даже получил рекомендацию к одному лондонскому купцу, чтобы раздобыть у него справки относительно кораблей; но этот замысел, разумеется, совершенно отпал из-за моего путешествия на «Бигле».

Летние каникулы я посвящал коллекционированию жуков, чтению и непродолжительным экскурсиям. Осенью все мое время отдавалось охоте главным образом в Вудхаусе и Мэре, иногда же я охотился в Эйтоне с молодым Эйтоном. В целом, три года, проведенные мною в Кембридже, были самыми радостными годами в моей счастливой жизни: здоровье мое было тогда превосходным и почти всегда я пребывал в самом лучшем расположении духа.

Так как впервые я приехал в Кембридж после рождества, то мне надлежало пробыть там еще два семестра после того, как я в начале 1831 г. сдал свой последний экзамен, и тогда Генсло убедил меня приступить к изучению геологии. Поэтому по возвращении в Шропшир я занялся изучением [геологических] разрезов окрестностей Шрусбери и составил раскрашенную карту их. Профессор Седжвик имел намерение посетить в начале августа Северный Уэльс, чтобы продолжить свои знаменитые геологические исследования древнейших горных пород, и Генсло просил Седжвика разрешить мне сопровождать его. Этим и объясняется, что Седжвик приехал к нам и переночевал в доме моего отца.

Краткая беседа с ним в тот вечер произвела на меня глубокое впечатление. Как-то, когда я исследовал старые разработки гравия близ Шрусбери, один рабочий рассказал мне, что он нашел здесь большую стертую тропическую раковину Voluta, вроде тех, какие нередко можно видеть в коттеджах на полках каминов, и так как он не соглашался продать эту раковину, я был убежден, что он действительно нашел ее в этой яме. Я рассказал об этом Седжвику, но он сразу же возразил мне (без всякого сомнения, справедливо), что раковина была, вероятно, выброшена кем-нибудь в яму, а затем добавил, что если бы она естественным образом залегала в этих пластах, то это явилось бы величайшим несчастьем для геологии, так как опрокинуло бы все наши представления о поверхностных отложениях в Центральных графствах. И действительно, эти пласты гравия относятся к ледниковому периоду, и впоследствии я находил в них изломанные раковины северных моллюсков. Но тогда я был крайне удивлен, когда увидел, что Седжвик не пришел в восхищение от такого чудесного факта, как находка тропической раковины близ самой поверхности земли в центре Англии. Хотя я прочитал уже много разных научных книг, ничто когда-либо раньше не дало мне возможности с такой отчетливостью понять, что наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения.

На другое утро мы начали свое путешествие по маршруту Лланголлен, Конуэй, Бангор и Кэйпл-Кьюриг. Это путешествие принесло мне определенную пользу, научив меня в некоторой степени тому, каким образом можно разобраться в геологии той или иной страны. Седжвик часто посылал меня по направлению, параллельному тому, но которому шел сам, поручая мне собрать образцы горных пород и нанести на карту порядок их залегания. Я почти не сомневаюсь, что он делал это для моей пользы, так как я был слишком несведущ, чтобы мог оказать помощь ему. Это путешествие дало мне разительный пример того, как легко проглядеть даже самые заметные явления, если на них уже не обратил внимание кто-нибудь другой. Мы провели много часов в Кумбран-Идуоле, самым тщательным образом исследуя все горные породы, так как Седжвику очень хотелось найти в них остатки ископаемых организмов; однако ни один из нас не заметил следов замечательных ледниковых явлений, окружавших нас со всех сторон: мы не заметили ни отчетливых шрамов на скалах, ни нагромождений валунов, ни боковых и конечной морен. Между тем эти явления настолько очевидны, что как я заявлял в одной статье, напечатанной много лет спустя в «Philosophical Magazine», дом, сгоревший во время пожара, не расскажет о том, что с ним произошло, более ясно, чем эта долина. Если бы она все еще была заполнена ледником, эти явления были бы выражены менее отчетливо, чем теперь.

В Кэйпл-Кьюриге я расстался с Седжвиком и направился по прямой линии через горы в Бармут, определяя курс по компасу и карте и не пользуясь тропинками, если они не совпадали со взятым мною направлением. Я побывал благодаря этому в неведомых, диких местах и получил большое удовольствие от такого способа путешествовать. Бармут я посетил с целью повидать некоторых своих кембриджских друзей, которые занимались там преподаванием; оттуда я вернулся в Шрусбери и Мэр, чтобы приступить к охоте, ибо в те времена я счел бы себя сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки.

Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому книгу «Пирсон о вероучении» [«Pearson on the Creed»] и несколько других богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым. Меня совершенно не поражало, насколько нелогично говорить, что я верю в то, чего я не могу понять и что фактически [вообще] не поддается пониманию. Я мог бы с полной правдивостью сказать, что у меня не было никакого желания оспаривать ту или иную [религиозную] догму, но никогда не был я таким дураком, чтобы чувствовать или говорить: «Credo quia incredibile».

Если вспомнить, как свирепо нападали на меня представители церкви, кажется забавным, что когда-то я и сам имел намерение стать священником. Мне не пришлось даже заявить когда-либо формальный отказ от этого намерения и от выполнения желания моего отца: они умерли естественной смертью, когда я, закончив образование в Кембридже, принял участие в экспедиции на «Бигле» в качестве натуралиста. Если френологи заслуживают доверия, то в одном отношении я очень подходил для того, чтобы стать священником. Несколько лет назад я получил письмо от секретарей одного германского психологического общества, в котором они убедительно просили меня прислать им мою фотографию, а спустя некоторое время я получил протокол заседания, на котором, по-видимому, предметом публичного обсуждения был форма моей головы, и один из выступавших заявил, что шишка благоговения развита у меня настолько сильно, что ее хватило бы на добрый десяток священников.

Поскольку было решено, что я стану священником, мне необходимо было поступить в один из английских университетов, чтобы получить ученую степень; но так как с того времени, как я оставил школу, я ни разу не раскрыл ни одной греческой или латинской книги, то, к своему ужасу, я обнаружил, что за два года, прошедшие с тех пор, я, как это ни покажется невероятным, совершенно забыл почти все, чему меня учили, даже некоторые греческие буквы. Я не отправился поэтому в Кембридж в обычное время, в октябре, а стал заниматься с частным преподавателем в Шрусбери и поехал в Кембридж после рождественских каникул, в самом начале 1828 г. Вскоре я восстановил свой школьный уровень знаний и сравнительно легко мог переводить нетрудные греческие книги, например, Гомера и Евангелие на греческом языке.

Три года, проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же полностью затрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе. Я пытался заняться математикой и даже отправился для этого в Бармут летом 1828 г. с частным преподавателем (очень тупым человеком), но занятия мои шли крайне вяло. Они вызывали у меня отвращение главным образом потому, что я не в состоянии был усмотреть какой-либо смысл в первых основаниях алгебры. Это отсутствие у меня терпения было очень глупым, и впоследствии я глубоко сожалел о том, что не продвинулся по крайней мере настолько, чтобы уметь хотя бы немного разбираться в великих руководящих началах математики, ибо люди, овладевшие ею, кажутся мне наделенными каким-то добавочным орудием разума [«extra sense»].

He думаю, впрочем, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики. Что касается греческих и латинских авторов, то здесь я ничего не делал, кроме того, что посещал, да и то почти номинально, некоторые обязательные университетские лекции. На втором году обучения мне пришлось месяц или два поработать, чтобы сдать Little-Go, что далось мне легко. Также и в последнем учебном году я довольно основательно подготовился к заключительному экзамену на степень бакалавра искусств, освежив в памяти своих греческих и латинских классиков и в небольшом размере алгебру и Эвклида; последний, как и когда-то в школе, доставил мне много удовольствия.

Для сдачи экзамена на степень бакалавра искусств необходимо было также изучить сочинения Пейли «Основания христианства» [«Evidences of Christianity»] и «Нравственная философия» [«Moral Phylosophy»]. Я проделал это самым тщательным образом и убежден, что мог бы по памяти полностью изложить «Основания» и притом очень точно, но, разумеется, не таким ясным языком, как у Пейли.

Логика этой книги и, могу прибавить еще, его «Натуральной теологии» [«Natural Theology»] доставила мне такое же удовольствие, как Эвклид. Тщательное изучение этих трудов, без попытки заучить какой-либо раздел наизусть, было единственной частью академического курса, которая, как мне казалось тогда и как я убежден и теперь, была хоть сколько-нибудь полезна для воспитания моего ума. В то время предпосылки Пейли меня нисколько не интересовали, я принимал их на веру, очарованный и убежденный длинной цепью доказательств. Неплохо ответив на экзаменационные вопросы из Пейли, хорошо сдав Эвклида и не очень оскандалившись по части греческих и латинских авторов, я добился хорошего места среди oi polloi, т.е. того множества людей, которые не гонятся за почестями. Хотя это и достаточно странно, но я не могу вспомнить, насколько высокое место заняла в списке моя фамилия: меня разбирают сомнения - пятое, десятое или двенадцатое.

В Университете читались по различным отраслям знания публичные лекции, посещение которых было вполне добровольным, по мне ужк так осточертели лекции в Эдинбурге, что я не ходил даже на красноречивые и интересные лекции Седжвика. Если бы я посещал их, то стал бы, вероятно, геологом раньше, чем это случилось в действительности. Я посещал, однако, лекции Генсло по ботанике, и они очень нравились мне, так как отличались исключительной ясностью изложения и превосходными демонстрациями; но ботанику я не изучал. Генсло имел обыкновение совершать со своими учениками, в том числе и с более старыми членами Университета, полевые экскурсии, - пешком, в отдаленные места - в каретах и вниз по реке - на баркасе, - и во время этих экскурсий читал лекции о более редких растениях и животных, которых удавалось наблюдать. Экскурсии эти были восхитительны.

|

Колледж Христа в Кембриджском университете. |

Хотя, как мы сейчас увидим, в моей кембриджской жизни были и некоторые светлые стороны, время, которое я провел в Кембридже, было всерьез потеряно, и даже хуже, чем потеряно. Моя страсть к ружейной стрельбе и охоте, а если это не удавалось осуществить, то - к прогулкам верхом по окрестностям, привела меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы часто вместе обедали, хотя, надо сказать, на этих обедах нередко бывали люди более дельные; по временам мы порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты. Знаю, что я должен стыдиться дней и вечеров, растраченных подобным образом, но некоторые из моих друзей были такие милые люди, а настроение наше бывало таким веселым, что не могу не вспоминать об этих временах с чувством большого удовольствия.

Но мне приятно вспоминать, что у меня было много и других друзей, совершенно иного рода. Я был в большой дружбе с Уитли, который впоследствии стал лауреатом Кембриджского университета по математике, мы постоянно совершали с ним долгие прогулки. Он привил мне вкус к картинам и хорошим гравюрам, и я приобрел несколько экземпляров. Я часто бывал в Галерее Фицуильяма, и у меня, видимо, был довольно хороший вкус, ибо я восхищался несомненно лучшими картинами и обсуждал их со старым хранителем Галереи. С большим интересом прочитал я также книгу сэра Джошуи Рейнольдса. Вкус этот, хотя и не был прирожденным, сохранялся у меня на протяжении нескольких лет, и многие картины в Национальной галерее в Лондоне доставляли мне истинное наслаждение, а одна картина Себастьяна дель Пьомбо возбудила во мне чувство величественного.

Я бывал также в музыкальном кружке, кажется, благодаря моему сердечному другу Герберту, окончившему Университет с высшим отличием по математике. Общаясь с этими людьми и слушая их игру, я приобрел определенно выраженный вкус к музыке и стал весьма часто распределять свои прогулки так, чтобы слушать в будние дни хоралы в церкви Колледжа короля [King's College]. Я испытывал при этом такое интенсивное наслаждение, что по временам у меня пробегала дрожь по спинному хребту. Я уверен, что в этом моем чувстве не было ни аффектации, ни простого подражания, ибо обычно я ходил в Колледж короля совершенно один, иногда же я нанимал мальчиков-хористов, и они пели у меня в комнате. Тем не менее я до такой степени лишен музыкального слуха, что не замечаю диссонанса, не могу правильно отбивать такт и не в состоянии верно напеть про себя хоть какую-нибудь мелодию, и для меня остается тайной, каким образом я мог получать удовольствие от музыки.

Мои музыкальные друзья вскоре подметили во мне эту особенность и по временам забавлялись, устраивая мне экзамен, для того чтобы установить, сколько мелодий смогу я узнать, если их исполняли несколько быстрее или медленнее, чем следовало. Гимн «Боже, храни короля», сыгранный таким образом, становился для меня мучительной загадкой. Был там еще один обладатель почти такого же плохого слуха, как у меня, но, как это ни странно, он немного играл на флейте. Однажды на мою долю выпал триумф: на одном из наших музыкальных экзаменов я одержал над ним верх.

Но ни одному занятию не предавался я в Кембридже даже приблизительно с такой огромной страстью, ничто не доставляло мне такого удовольствия, как коллекционирование жуков. Это была именно одна лишь страсть к коллекционированию, так как я не анатомировал их, редко сверял их внешние признаки с опубликованными описаниями, а названия их устанавливал как попало. Приведу доказательство моего рвения в этом деле. Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул того жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жидкость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так же как и третьего.

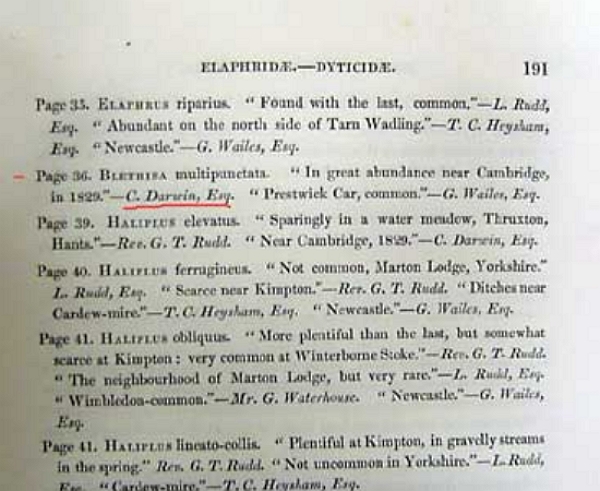

Коллекционирование шло у меня очень успешно, причем я изобрел два новых способа [собирания жуков]: я нанял работника, которому поручил соскребывать в течение зимы мох со старых деревьев и складывать его в большой мешок, а также собирать мусор со дна барок, на которых привозят с болот тростник; таким образом я приобрел несколько очень редких видов. Никогда ни один поэт не испытывал при виде первого своего напечатанного стихотворения большего восторга, чем я, когда я увидал в книге Стивенса «Illustrations of British Insects» [«Изображения британских насекомых»] магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром».

С энтомологией меня познакомил мой троюродный брат У. Дарвин-Фокс, способный и чрезвычайно приятный человек: он учился тогда в Колледже Христа [Christ's College], и мы с ним очень близко подружились. Позднее я близко познакомился с Олбертом Уэем из Колледжа троицы [Trinity College], вместе с которым мы ходили собирать насекомых; спустя много лет он стал известным археологом; сблизился я также с г. Томпсоном [Н. Thompson] из того же Колледжа, впоследствии ставшим выдающимся агрономом, управляющим большой железной дорогой и членом парламента. Отсюда, по-видимому, следует, что страсть к собиранию жуков служит некоторого рода указанием на будущий успех в жизни!

|

Первое упоминание об энтомологических наблюдениях Дарвина |

Удивительно, какое неизгладимое впечатление оставили во мне многие жуки, пойманные мною в Кембридже. Я могу восстановить в памяти точный вид некоторых столбов, старых деревьев и береговых обрывов, где мне удалось сделать удачные находки. Изящный Раnаgaeus crux-major был в те времена настоящим сокровищем; как-то здесь, в Дауне, я увидел жука, перебегавшего через дорожку, и, поймав его, сразу заметил, что он незначительно отличается от P. crux-major; оказалось, что это P. quadripunctatus, представляющий собою лишь разновидность P. crux-major или близко родственный ему вид, незначительно отличающийся от него по своим очертаниям. В те давние времена мне ни разу не дришлось увидеть живого Licinus, который для неопытного глаза кажется почти ничем не отличающимся от многих других черных Carabidae, но когда мои сыновья нашли здесь экземпляр Licinus, я сразу же заметил, что это новый для меня вид, а между тем вот уже двадцать лет, как я ни разу не взглянул ни на одного британского жука.

Я не упомянул до сих пор об одном обстоятельстве, которое повлияло на всю мою карьеру больше, чем что-либо другое. Речь идет о моей дружбе с профессором Генсло. Еще до того, как я оказался в Кембридже, мой брат говорил мне о нем, как о человеке, сведущем во всех областях науки, и я был таким образом подготовлен к тому, чтобы отнестись к нему с благоговением. Раз в неделю, по вечерам, он устраивал у себя дома открытый прием для всех студентов последнего курса и некоторых более старых членов Университета, интересовавшихся естествознанием. Вскоре я получил через Фокса приглашение к Генсло и стал регулярно бывать у него. Через короткое время я тесно сблизился с Генсло и во вторую половину своего пребывания в Кембридже почти ежедневно совершал с ним длительные прогулки, вследствие чего некоторые члены Колледжа называли меня «Тот, который гуляет с Генсло»; по вечерам он часто приглашал меня на обед к себе домой. Он обладал обширными познаниями в ботанике, энтомологии, химии, минералогии и геологии. У него была сильно выраженная наклонность строить заключения на основании длинного ряда мелких наблюдений. Суждения его были блестящи, а ум отличался замечательной уравновешенностью, но, мне кажется, едва ли кто-нибудь стал бы утверждать, что он был в большой мере наделен даром оригинального творчества.

|

Профессор Дж. С. Генсло |

Он был глубоко религиозен и до такой степени ортодоксален, что, как он однажды заявил мне, он был бы страшно расстроен, если бы в Тридцати девяти догматах было изменено хотя бы одно слово.

Нравственные качества его были во всех отношениях изумительно высоки. Он был совершенно лишен даже какого бы то ни было оттенка тщеславия или другого мелкого чувства; никогда не видал я человека, который так мало думал бы о себе и своих личных интересах. Он был человек спокойного и доброго нрава, обаятелен и вежлив в обращении, и тем не менее, как мне самому приходилось видеть, какой-либо дурной поступок мог вызвать у него самое бурное негодование и решительные действия. Проходя с ним однажды по улицам Кембриджа, я увидел сцену почти столь же ужасную, как те, какие бывали во времена Французской революции. Двух похитителей трупов арестовали и вели в тюрьму, как вдруг толпа хулиганов отбила их у полицейского и поволокла за ноги по грязной булыжной мостовой. Они были с головы до ног покрыты грязью, а лица их были окровавлены - оттого ли, что их пинали по лицу ногами, или от ударов о камни; они были похожи на мертвецов, - правда, толпа вокруг них была так густа, что я мог только несколько раз мельком взглянуть на этих несчастных людей. Никогда в жизни не видел я на человеческом лице выражения такого страшного возмущения, какое было на лице Генсло при виде этой ужасной сцепы. Несколько раз он пытался пробиться сквозь толпу, но это было совершенно невозможно. Тогда он помчался к мэру, сказав мне, чтобы я по следовал за ним, а нашел бы еще нескольких полицейских. Я забыл уже, чего мы добились, помню только, что обоих доставили в тюрьму прежде, чем их успели убить.

Благотворительность Генсло была безгранична; он доказал это множеством прекрасных начинаний в пользу бедняков своего прихода, когда впоследствии стал священником в Хитчеме. Близость с таким человеком должна была принести и, я думаю, действительно принесла мне неоценимую пользу. Не могу по упомянуть об одном незначительном случае, показывающем его мягкость и внимание к людям. Рассматривая зерна пыльцы, положенные на влажную поверхность, я заметил, что некоторые из них выпустили трубки, и тотчас же помчался сообщить Генсло о своем удивительном открытии. Полагаю, что любой другой профессор ботаники не удержался бы от смеха, если бы я явился с такой поспешностью, чтобы сделать подобное сообщение. Он же согласился со мною, что явление это очень интересно, и объяснил мне его значение, дав мне ясно понять при этом, что оно хорошо известно; в результате я ушел от него ни в какой мере не уязвленный, а, наоборот, весьма довольный тем, что мне удалось самому открыть столь замечательный факт, однако я решил больше не спешить так с сообщениями о своих открытиях.

Среди известных и уже немолодых людей, посещавших иногда Генсло, был д-р Юэлл, с которым мне пришлось несколько раз возвращаться вместе ночью домой. Как и сэр Дж. Макинтош, Юэлл умел разговаривать о серьезных предметах лучше всех, кого мне когда-либо приходилось слышать. Часто гостил у Генсло его шурин Леонард Дженинс (внук прославленного Соума Дженинса), опубликовавший впоследствии несколько хороших работ по естественной истории. Сначала он не нравился мне из-за своего несколько мрачного и саркастического выражения лица; редко бывает, чтобы первое впечатление исчезло, но я полностью ошибся, обнаружив, что это очень мягкосердечный и приятный человек с немалой дозой юмора. Я бывал у него в его доме приходского священника, находившемся на самой границе Фенов, и совершил с ним немало славных прогулок и провел немало интересных бесед по вопросам естественной истории. Познакомился я также с некоторыми другими людьми, старшими меня по возрасту, которые не очень интересовались естествознанием, но были друзьями Генсло. Был среди них один шотландец, брат сэра Александра Рамси, состоявший наставником в Колледже Иисуса [Jesus College]; это был обаятельный человек, но прожил он недолго. Другой был м-р Дос [Dawes], впоследствии состоявший деканом [настоятелем собора] в Херефорде; он прославился своими успехами в обучении бедняков. Эти люди и другие того же круга устраивали иногда вместе с Генсло далекие экскурсии по окрестностям; мне разрешалось принимать участие в этих экскурсиях, которые были в высшей степени приятны.

Вспоминая прошлое, я прихожу к заключению, что, должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи, иначе все эти люди, которые были намного старше меня и по возрасту и по академическому положению, вряд ли пожелали бы встречаться со мною. Разумеется, я не сознавал за собою какого-либо превосходства; помню, один из моих друзой по спорту, Тернер, увидев, как я вожусь со своими жуками, сказал, что когда-нибудь я стану членом Королевского общества, но это его замечание показалось мне абсурдным.

В последний год моего пребывания в Кембридже я с большим вниманием и глубоким интересом прочитал «Personal Narrative» [«Личное повествование»] Гумбольдта. Это сочинение и «Introduction to the Study of Natural Phylosophy» [«Введение в изучение естествознания»] сэра Дж. Гершеля пробудили во мне пылкое стремление внести хотя бы самый скромный вклад в благородное здание наук о природе. Ни одна другая книга, ни даже целая дюжина их не произвели на меня даже и приблизительно такого сильного впечатления, как эти две книги. Я выписал из Гумбольдта длинные выдержки о Тенерифе и на одной из упомянутых выше экскурсий прочитал их вслух, если не ошибаюсь, Генсло, Рамси и Досу, так как на одной из предыдущих экскурсий я рассказывал о красотах Тенерифа и некоторые из участников экскурсии заявили, что они попытаются съездить туда. Думаю, что они говорили это полушутя, но мои намерения были совершенно серьезны, и я даже получил рекомендацию к одному лондонскому купцу, чтобы раздобыть у него справки относительно кораблей; но этот замысел, разумеется, совершенно отпал из-за моего путешествия на «Бигле».

Летние каникулы я посвящал коллекционированию жуков, чтению и непродолжительным экскурсиям. Осенью все мое время отдавалось охоте главным образом в Вудхаусе и Мэре, иногда же я охотился в Эйтоне с молодым Эйтоном. В целом, три года, проведенные мною в Кембридже, были самыми радостными годами в моей счастливой жизни: здоровье мое было тогда превосходным и почти всегда я пребывал в самом лучшем расположении духа.

Так как впервые я приехал в Кембридж после рождества, то мне надлежало пробыть там еще два семестра после того, как я в начале 1831 г. сдал свой последний экзамен, и тогда Генсло убедил меня приступить к изучению геологии. Поэтому по возвращении в Шропшир я занялся изучением [геологических] разрезов окрестностей Шрусбери и составил раскрашенную карту их. Профессор Седжвик имел намерение посетить в начале августа Северный Уэльс, чтобы продолжить свои знаменитые геологические исследования древнейших горных пород, и Генсло просил Седжвика разрешить мне сопровождать его. Этим и объясняется, что Седжвик приехал к нам и переночевал в доме моего отца.

Краткая беседа с ним в тот вечер произвела на меня глубокое впечатление. Как-то, когда я исследовал старые разработки гравия близ Шрусбери, один рабочий рассказал мне, что он нашел здесь большую стертую тропическую раковину Voluta, вроде тех, какие нередко можно видеть в коттеджах на полках каминов, и так как он не соглашался продать эту раковину, я был убежден, что он действительно нашел ее в этой яме. Я рассказал об этом Седжвику, но он сразу же возразил мне (без всякого сомнения, справедливо), что раковина была, вероятно, выброшена кем-нибудь в яму, а затем добавил, что если бы она естественным образом залегала в этих пластах, то это явилось бы величайшим несчастьем для геологии, так как опрокинуло бы все наши представления о поверхностных отложениях в Центральных графствах. И действительно, эти пласты гравия относятся к ледниковому периоду, и впоследствии я находил в них изломанные раковины северных моллюсков. Но тогда я был крайне удивлен, когда увидел, что Седжвик не пришел в восхищение от такого чудесного факта, как находка тропической раковины близ самой поверхности земли в центре Англии. Хотя я прочитал уже много разных научных книг, ничто когда-либо раньше не дало мне возможности с такой отчетливостью понять, что наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения.

На другое утро мы начали свое путешествие по маршруту Лланголлен, Конуэй, Бангор и Кэйпл-Кьюриг. Это путешествие принесло мне определенную пользу, научив меня в некоторой степени тому, каким образом можно разобраться в геологии той или иной страны. Седжвик часто посылал меня по направлению, параллельному тому, но которому шел сам, поручая мне собрать образцы горных пород и нанести на карту порядок их залегания. Я почти не сомневаюсь, что он делал это для моей пользы, так как я был слишком несведущ, чтобы мог оказать помощь ему. Это путешествие дало мне разительный пример того, как легко проглядеть даже самые заметные явления, если на них уже не обратил внимание кто-нибудь другой. Мы провели много часов в Кумбран-Идуоле, самым тщательным образом исследуя все горные породы, так как Седжвику очень хотелось найти в них остатки ископаемых организмов; однако ни один из нас не заметил следов замечательных ледниковых явлений, окружавших нас со всех сторон: мы не заметили ни отчетливых шрамов на скалах, ни нагромождений валунов, ни боковых и конечной морен. Между тем эти явления настолько очевидны, что как я заявлял в одной статье, напечатанной много лет спустя в «Philosophical Magazine», дом, сгоревший во время пожара, не расскажет о том, что с ним произошло, более ясно, чем эта долина. Если бы она все еще была заполнена ледником, эти явления были бы выражены менее отчетливо, чем теперь.

В Кэйпл-Кьюриге я расстался с Седжвиком и направился по прямой линии через горы в Бармут, определяя курс по компасу и карте и не пользуясь тропинками, если они не совпадали со взятым мною направлением. Я побывал благодаря этому в неведомых, диких местах и получил большое удовольствие от такого способа путешествовать. Бармут я посетил с целью повидать некоторых своих кембриджских друзей, которые занимались там преподаванием; оттуда я вернулся в Шрусбери и Мэр, чтобы приступить к охоте, ибо в те времена я счел бы себя сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки.

| Часть-1 | Часть-6 |

| Часть-2 | Часть-7 |

| Часть-3 | Часть-8 |

| Часть-4 | Часть-9 |

| Часть-5 |